【IT資格】文系大学生の私が基本情報技術者試験を受験するまでの5ヶ月間【午前免除試験・午後CBT試験】

山口へイシュードです。

とあるきっかけで大学4年の10月にIT系の資格である【基本情報技術者】の勉強を始めた。それまでの過程を振り返っていきたい。

前提として私のスペックは、大学は文系でITの知識については全くない。資格なども自動車免許以外は持っていない。勉強は好きだが得意ではない。(1浪して中堅大学)

引用:IPAのHPより

上記はIT系の資格を調べる際によく目にする表だ。基本情報技術者(FE)はこの表の一番下にあり、この中だと左下のITパスポートに続いて簡単な資格である。しかし実際はけっこう難しい。時と場合によるが、平均合格率は30%ほどだ。

ここで基本情報技術者試験の前提知識を整理する。

・試験は春と秋の年2回

・午前試験・午後試験と2回の試験があり、午前試験を通過した人だけが午後試験を受験できる

・午前試験は全80問の4択問題で、48問(得点率60%)以上の正解で合格。

・午後試験はだいたい4〜6択で、回答する問題は必須問題と選択問題がある。100点満点で60点以上が合格。

この4つを前提知識と思ってくれればいい。

実は私はちょっとイレギュラーな方法で受験をした。それは何かというと、

❶午前免除試験を使ったこと

❷午後試験をCBT試験で受験したこと

この2つである。それぞれ解説したい。

❶について。通常、午前試験と午後試験は名前のとおり1日(午前中・午後)で行われるのだが、私は午前試験と午後試験を別々の日に受験した。これが午前免除試験だ。なぜそんなことができたかというと、超簡単に説明すると「ある民間の講座を受講して一定時間勉強・判定テストを行えば午前試験のみを午後試験と別日に受験できるシステムがある」からである。

民間の講座は塾のようなオンラインでの授業を提供してくれる。

「お前、塾に頼ったんかい。そら有利やろ。」

と言われる気がするが、あいにく私は授業は垂れ流すだけで1秒も聞いていない。判定テストだけやれば大丈夫だったのだ。

すべての与えられたオンライン授業を受講する+判定テストに合格する

これで、午前免除試験の受験資格を得ることができる。

❷について。午前試験も午後試験も通常は筆記試験だ。しかしコロナの影響で私の受験した午後試験はCBT試験と呼ばれる、会場に行ってパソコンで受験するものだった。これ以外に通常時の午後試験と違ったことは、受験日と会場を選べたことだ。私の場合は1〜3月のうちのどれかから受験日を選ぶことができた。

ということで、私の勉強スケジュールを10月〜3月まで振り返りたい。

試験日は、

午前免除試験日:2020年12月13日

午後試験日:2021年3月6日

10月

勉強方法:

初めて勉強を始めたのは10月の半ばだった。民間の講座からテキストは届いたが、多分ネットに書いてあるおすすめ参考書の方がわかりやすいと思ったため、自分でテキストを購入(キタミ式とよばれる参考書を購入)。10月の残り半月は全700ページをとにかく読み進めた。

勉強時間:

1分も勉強しない日もあったが、平均すると15日で1日2時間は勉強した。

11月

勉強方法:

まだキタミ式を読み終わってはいないので読み進めると同時に、読み終わった所もどんどん忘れてしまうので、終わった単元ごとに過去問を解き始めた。基本情報技術者ドットコムというサイトの過去問道場でそういうことができる。キタミ式はようやく11月中旬に読み終わった。これで全範囲の問題ができる。私は過去問題集を買わなかった。上記の過去問道場だけで午前免除試験は乗り切った。

私のやり方としては、過去問道場の問題を解くたびに、「迷うけど多分これ」「分からない」「分かったと思ったけど違った」という問題をPC上でスクリーンショットして(答えと解説も別でスクショして)、それをワードに貼り付けて印刷した。

そして印刷した問題を次の日に再び解く。3日後にも再び解く。5日後にも再び解く・・・という感じでサイクルを回した。3回連続で正解したらもうその問題は完了なのでもう解かない、間違えたらまた数日後に解けるように残しておく。こんな感じだ。

勉強時間:

11月は2週間旅行に行ってしまったので、その2週間は勉強時間0。残りの2週間は1日平均4時間は勉強した。

12月

勉強方法:

11月中旬以降と同じ。

勉強時間:

13日までの予定はバイト3回(1出勤あたり6時間勤務)以外何も入れていない。それを鑑みても1日平均6時間は勉強した。

午前免除試験等日(12月13日)

上記の勉強方法をしていたため、「時間内に試験と同じ問題数を解いてみる」ということをせずに試験日を迎えた。しかしネットに「午前は時間がめっちゃ余る」と書いていたためそれを信じた。

午前免除試験は対面で、大阪の梅田センタービルディングで行われた。大きな貸し会議室の中で150人くらいいたと思う。

9:30に試験開始。制限時間は2時間30分で1時間を超えたら途中退室できた。

恐る恐る問題用紙を開き問題に取り組んだ。とりあえず分からないところは何も回答せずに残し、分かるところだけ最後まで解く。これが私の作戦だった。

試験中に驚いたのを今でも覚えているが、本当に過去問と全く同じ問題が出たところもあった。これもネットに、「午前は過去問やってればいける」と書いてあったから分かっていたことだが、まさかこんなに出るとは思っていなかった。

私が(分からない問題を飛ばして)最後の問題を解き終わるまでにかかった時間は、90分ほどだった。結構ゆっくりやった。

飛ばした問題は20問ほどあった。つまり残りの回答した60問は自信があり、48点以上で合格する午前試験には、その時点で合格を確信した。

100分を超えたあたりからほとんどの人が途中退出をし始めた。私は一応最後まで残っていたが、最後は貸し会議室に4人しかいなかった。

結果は試験の3日後に来た気がする。結果は68/80(得点率85%)。予想通りだった。

残りの12月は何も勉強していない。

1月

2021年になった。中旬くらいまでは何もせずに過ごしたが、ようやく午後試験について調べようと思い始めてきた。そもそも、午後試験の内容もいつあるのかも申し込み方法も分からない。

試験内容は、調べれば分かった。とにかく選択問題は最初から決め打ちでいくこともそこで確定した。

いつあるのかは、調べるのに苦労した。というのも、通常なら対面の予定だった試験がいきなりCBTというパソコンで受験する試験に変わったからだ。

その時の試験は1月〜3月までの中で自分が受験できる日を好きに選べるというものだった。私はあまり長引かせるのも面倒くさいと思い、約2ヶ月後の3月6日に申し込んだ。「午後」試験だがCBTの場合は午前に受けることもできた。

申し込み方法も苦労した。結論、「プロメトリック」という会社のサイトから「プロメトリックID」を取得して試験を申し込むのだが、もう少し分かりやすい申し込み方法にしてほしい。

勉強方法:

やっと中旬から勉強を始めた。午後試験の勉強方法を調べると「過去問を5年分くらいやる」と書いてあったのでそれを実践することにした。

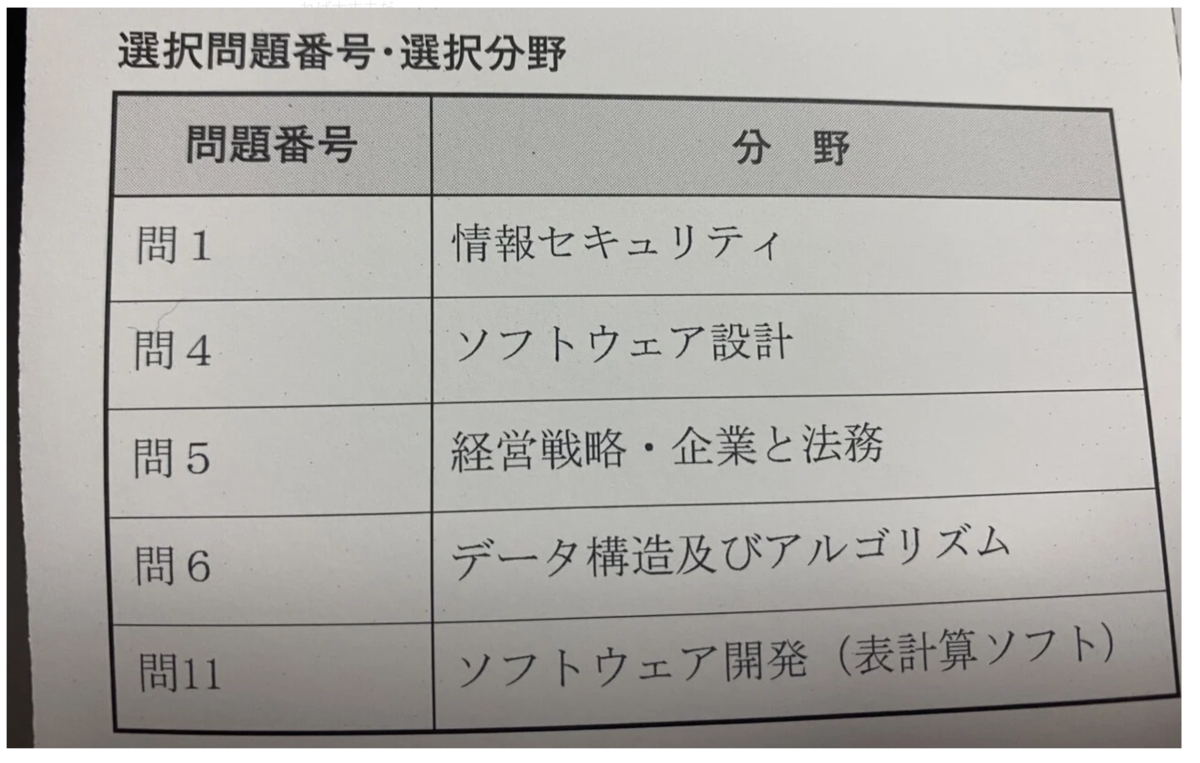

午後試験で出題される問題を整理したい。

引用:IPAの公式HPより

この中で私が勉強したのは、「情報セキュリティ」「データベース」「ソフトウェア開発」「アルゴリズム」「表計算」である。

これを選んだ理由もネットで調べた通りに選んだだけであり、問5の選択問題に関しては国語問題で前提知識がいらないらしいので勉強はしていない。

しかし「アルゴリズム」と「表計算」は初めて勉強する(午前に出ない。詳しくはアルゴリズムはちょっと出てるけど。)ため、専用の参考書を1冊ずつ買った。

<アルゴリズムの参考書>

うかる! 基本情報技術者 [午後・アルゴリズム編] 2021年版 福嶋先生の集中ゼミ

<表計算の参考書>

「アルゴリズム」と「表計算」は参考書を読み進める、他はもう過去問をやるという感じで勉強した。過去問はとりあえず単元ごとに3年分を完璧になるまで何度もやり、完璧になったらまた新しい3年分、それが完璧になったら今までの合計6年分・・・という感じでやった。

<過去問演習に用いた問題集>

令和04年【上期】基本情報技術者 パーフェクトラーニング過去問題集

勉強時間:

中旬までは0。それ以降は1日平均3時間くらい。

2月〜3月5日(試験前日)

勉強方法:

1月同様、「情報セキュリティ」「データベース」「ソフトウェア開発」については過去問演習を重ねた。

初挑戦の「アルゴリズム」「表計算」についても参考書を読み進めたが、ここであるアクシデントに気がついた。

アルゴリズム難しすぎひんかこれ?

「表計算」はやればやるほど理解できたので2月中旬前には参考書を終え、過去問演習に入れた。

しかし、「アルゴリズム」が難しすぎた。何が分からないのかも分からない。ただ1つ分かったことは、試験までにアルゴリズムの参考書を終えるのは不可能であることだった。

不幸なことにアルゴリズムは全体の25%(25/100)という配点で、捨てるの賭けすぎる。私はアルゴリズムの参考書を途中でやめ、過去問演習にいきなり入った(もちろんできるわけがないが)

全単元、まずは3年分演習。その後はその3年分が完璧に解けるようになったら次の3年分・・・と、過去問演習を行った。結局、アルゴリズムを除く全ての単元を8年分は完璧にできた。

2月後半時点での過去問の得点率はおそらくこんな感じだった。(問5のマネジメント・経営戦略系問題は未着手)

情報セキュリティ:50〜80%

データベース:50〜80%

ソフトウェア設計:50〜80%

アルゴリズム:20〜30%

表計算:60〜80%

「運が良ければ行ける」そう思った。

勉強時間:

1週間旅行に行き、それ以外にも数日用事はあった。その際は1分も勉強していないが、それ以外の日は、試験直前なので1日平均7時間は勉強した。

3月6日(午後試験当日)

会場は大阪京橋の駅前にあるテストセンターに指定した。

結論、会場選びはミスった。

京橋イオンの解体工事をしているのは知っていたが、思った以上にその音が室内に響いた。コロナ対策で窓が全開にされていたからである。

この騒音に耐えながら試験を受けた。

CBT試験の際に気をつけることは事前にネットで調べて行った。受けてみた感じ、選択問題の、自分が回答する単元のボタンを最初の画面で必ず押すことに気をつければ大丈夫だ。

私が選択した問題は以下の通りだ。結局私が勉強していた中では「データベース」は出なかった。

アルゴリズムは半ば諦めていたので、上記の問題番号で1→4→5→11→6の順で解いた。

問題の難易度は人によって得意・不得意があるので記述しないが、問11の表計算は過去問で解いた問題と全く同じものが出てビビった。ミスしたけど。

かなり急いでやったが午後はやはり時間が足りなく、最後のアルゴリズムを解く時点で残り20分しかなかった。

試験が終わり、すぐに結果の単元ごとのスコアレポートがメールでが送られてきた。CBTはこういう所がメリットかな。

「情報セキュリティ」はギリ及第点。勉強していない「経営戦略・企業と法務」については53%は妥当か。アルゴリズムは安定の低成長。他の2つは80%を超えた。

この時点で配点を考慮して全体の得点率を出すと、

59.7%

分からん。非常に分からん。

65%以上とかだったら合格を確信したであろうが、この微妙な点数。しかも合格発表は4月下旬(試験日から1ヶ月半後)という生殺し状態。脳が震えた。

基本情報の掲示板を見たら、「得点率は少数第一位繰り上げですよ!」「いいえ、繰り下げですよ!」みたいな議論であてにならん。結果を待つしかなかった。

受かった。

ご購読ありがとうございました。

(なお、参考書に関しては最新版のテキスト情報を表示しております!)